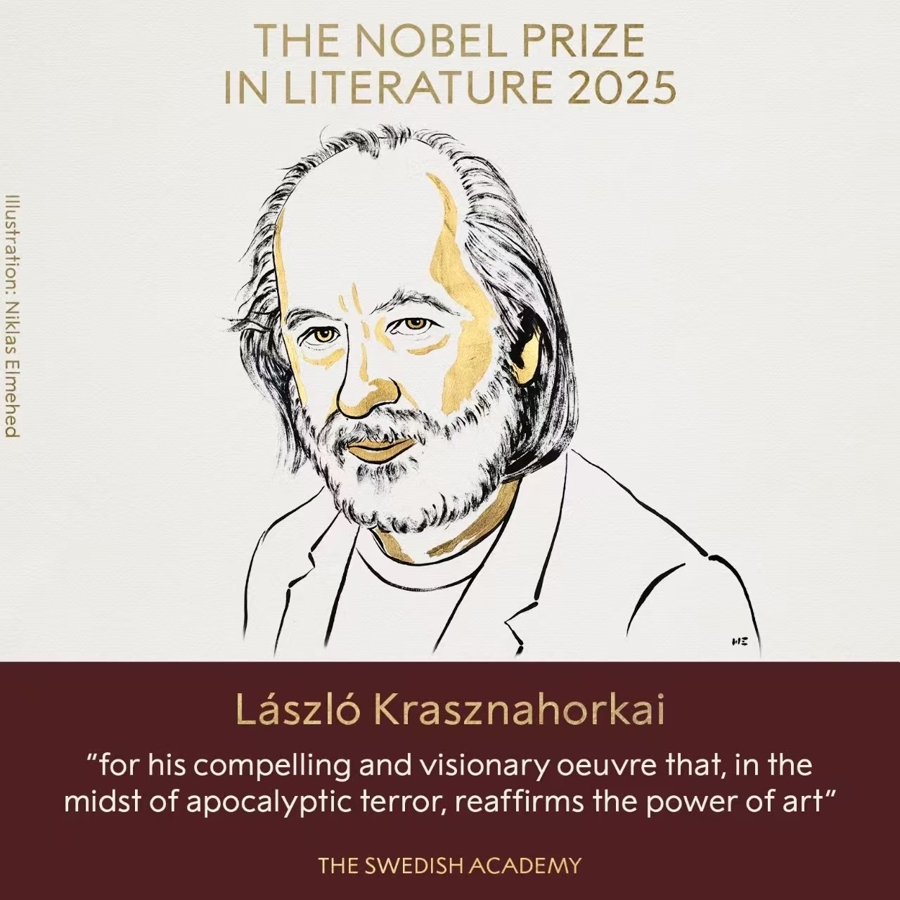

“他那震撼人心、富有远见的创作,在灾难与恐惧中,重申了艺术的力量。”北京时间10月9日晚,2025诺贝尔文学奖在瑞典斯德哥尔摩揭晓,71岁匈牙利作家拉斯洛·克拉斯纳霍尔凯获奖。

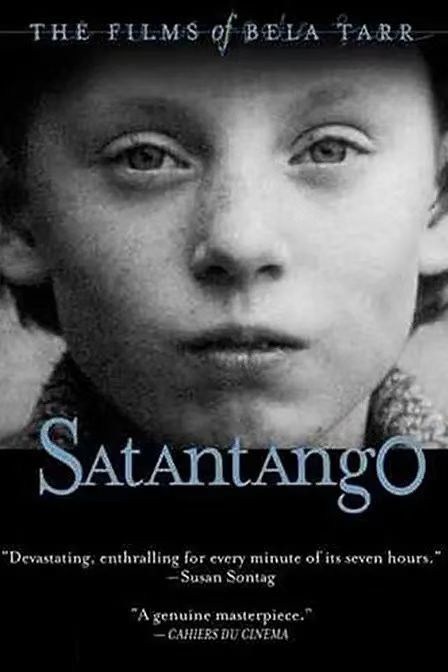

伴随这一消息刷屏的,还有社交平台上根据拉斯洛长篇《撒旦探戈》改编的同名电影观看人数的直线上升。猎奇的网友点击一窥这部长达7小时的电影究竟什么路数——文字在影像中被拉长延伸,光影中的长镜头与小说中的长句产生共振。

国际文坛形容拉斯洛笔下的荒诞疏离犹如“匈牙利卡夫卡”,而不少中国网友津津乐道他深受东方传统文化影响。上世纪九十年代初在匈牙利友人家偶然结识拉斯洛,翻译家余泽民曾多次陪同他到中国游访,“拉斯洛被中国文化深深吸引,妻子是汉学家。他还创作了好几本与中国有关的著作”。拉斯洛称赞老子《道德经》蕴含“终极智慧”,也曾重访诗仙李白的踪迹。

作品挑战译者和读者

拉斯洛并非一夜爆红,而是在文化圈、电影界与学术界中被逐渐体认。他标志性的写作被形容为“蜿蜒流动、几乎没有句号的长句,形成一种令人眩晕的语法节奏”。学者苏珊·桑塔格称他是“匈牙利当代启示录大师”,文学评论家詹姆斯·伍德评价他的书“像稀有货币一样被广泛传播”。

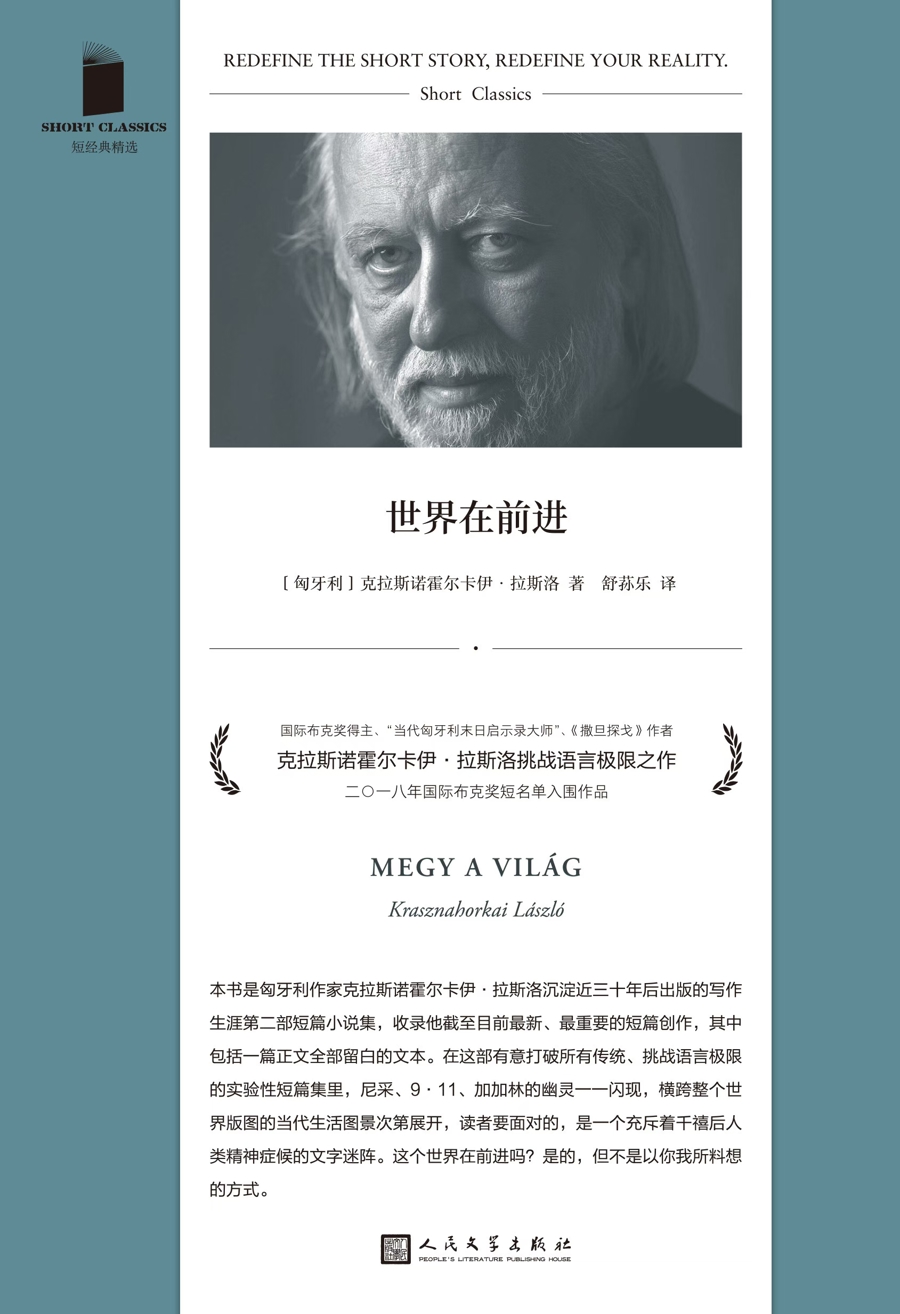

中国读者对他也并不陌生。人民文学出版社·九久读书人前不久推出短篇小说集《世界在前进》,这是拉斯洛沉淀近30年后出版的第二部短篇小说集。浙江文艺出版社推出《反抗的忧郁》《仁慈的关系》;译林出版社曾引进《撒旦探戈》,《温克海姆男爵返乡》《赫尔施特07769》中译本将陆续推出。

其代表作《撒旦探戈》以一个归属感淡薄的荒废乡村社区为舞台,塑造了一种时间与空间都似乎趋向停滞与崩裂的景象。延绵不断的阴湿,闷声不响的残忍,让人头皮发麻的绝望,个体成了命运的棋子,包括作家最终也与那个将自己关在家中昼夜偷窥并勤奋记录的医生融为一体,既操纵蛛网,也被蛛网绑缚。

在新作《温克海姆男爵返乡》中,他进一步描绘了归属与时间的交错——主人公从别国逃离,身负债务,试图回到故乡,却发现故乡与故乡印象之间有着深不可测的距离。

由于匈牙利语非常独特,少有人问津,拉斯洛的作品不光挑战译者的极限,对读者的阅读惯性也构成张力。“这种文风一看就是拉斯洛的,不是靠体验写作,而是智慧。他会运用隐喻手段,视野更加开阔。”余泽民形容“这是一种虐读,全新的体验,折磨加享受,窒息式的快感;快感之后,是更持久的窒息……”他译过拉斯洛短篇小说《茹兹的陷阱》,随后发表在《小说界》杂志上。后来翻译《撒旦探戈》发现拉斯洛的长句独树一帜,绝大多数匈牙利读者也表示挑战很大——句式既很难读又很耐读,细腻又粗粝,细碎又宏大,构设精密,富于律动。“如果翻译不好,会让人读起来觉得上气不接下气。”

对东方文化情有独钟

“我被震惊了,那是和我生活过的全然不同的世界,看到古旧文明的伤痕,也感受到欧洲人与中国人的不同,中国历史是延续的,而且中国人能感受到延绵不断。”1998年,拉斯洛曾沿李白足迹走访十座城市,写成游记《只有漫天星辰的天空》。他认为李白是“欧洲人眼中的现代派诗人”,其流浪意识与自身漂泊精神共鸣。

拉斯洛娶了汉学家妻子卡梅拉·丘拉鲁,她架起文化交流的桥梁,以学术背景和语言能力潜移默化促进拉斯洛对中国的文化探索,其作品也因此融入东方元素。他还给自己取了中国名字“好丘”,意为美好的山丘,表达了对孔子(孔丘)的致敬与喜爱。

《蒙古的樊笼》源自他在蒙古的经历,《苍穹下的荒废与哀愁》则涵盖中国之旅。业内评价,其语言风格逐渐带有被拉长的节奏,一种近乎仪式性的结构与意识流般的内省,越来越关注人类文明在面对时间、荒野、未知和不可控力量时的脆弱性。

2008年他更将自己对东方文化的理解孕育出艰涩深奥的《下面的西王母》,小说由17个章节组成,每个章节都用斐波那契数列编号,巧妙地融合中国道家故事、佛教元素、日本能剧等,艺术和仪式往往追求美的恒久,但他在书中经常强调这些体验、工艺存在的脆弱性与消逝性。

深受《道德经》影响,拉斯洛的不少观点充满了辩证哲思,“凡事都有悲与喜的两面中国证券公司前100名,从这面看是喜剧,那面看是悲剧。”他并不认为《撒旦探戈》是部黑暗作品,而是一部关于没有根据的信仰的悲喜剧,是充满哲学意味的。

长富配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。